「就職浪人」や「就職留年」という言葉には、どこかネガティブなイメージがつきまといます。しかし、本当にそれは“失敗”なのでしょうか? 就職活動を終えた仲間が社会へと踏み出す中、あえてもう一年を選択することは、あなたにとって大きなチャンスになるかもしれません。

大切なのは、「なぜ留年するのか」「その時間をどう活かすのか」ということ。スキルアップや海外経験、実践的なプロジェクトへの挑戦など、将来の自分に投資する時間にすれば、「就職留年」はむしろ価値ある選択になります。

就職浪人と就職留年

就職活動において「就職浪人」と「就職留年」という言葉を耳にすることがあります。どちらも新卒のタイミングで企業に就職しなかった人を指すが、その意味は異なります。就職活動の結果や個人の選択により、新卒の枠を外れてしまう状況はさまざまであり、それぞれの定義を理解することが重要です。ここでは、就職浪人と就職留年の違いについて説明します。

就職浪人とは

就職浪人とは、大学を卒業した後も企業へ就職せず、翌年以降の就職活動を継続する人のことを指します。例えば、大学4年生の時点で内定を獲得できなかった場合や、志望する企業への入社を目指して再挑戦するために就職を一旦見送る場合があります。

就職浪人を選択する理由はさまざまですが、以下のようなケースが考えられます。

- 希望する企業から内定を得られなかった

- 自分のスキルや経験を積み、より良い条件の企業を目指すため

- 大学在学中に就職活動に十分な時間を割けなかった

また、高学歴の学生が「よりレベルの高い企業に入りたい」という理由で就職浪人を選ぶケースもあります。例えば、東京大学や京都大学などの難関大学の学生が、第一志望の企業に入れなかったため、翌年の採用試験に再挑戦するケースがあります。

就職浪人をする場合、大学卒業後は「既卒」として扱われることが一般的です。企業によっては「第二新卒枠」として応募できる場合もありますが、新卒採用枠からは外れてしまうため、企業選びがより重要となります。

就職留年とは

就職留年とは、大学に在籍している状態を維持しながら、就職活動を翌年に持ち越すことを指します。具体的には、卒業に必要な単位をあえて取得せずに留年し、翌年の新卒採用枠で再度就職活動を行うケースが多いです。

就職留年を選択する理由には、以下のようなものがあります。

- 新卒枠での就職活動を継続するため

- 内定辞退後、より良い企業を目指したい

- 就活に失敗し、再挑戦の機会を作るため

新卒一括採用の慣習が根強い日本では、既卒よりも新卒の方が採用のチャンスが多いのが現状です。このため、留年することで新卒枠に留まり、より良い条件で就職活動を進めたいと考える学生もいます。

ただし、就職留年には経済的な負担が伴います。学費や生活費が発生し、家族の理解も必要です。また、大学側の単位取得条件により、意図的な留年が難しい場合もあります。

就職浪人と就職留年は、どちらも「新卒のタイミングで就職しない」という点では共通していますが、 「卒業後に就職活動を続ける」か「在学中のまま再挑戦する」か という点で大きく異なります。それぞれの特徴を理解したうえで、自身の状況や目的に合った選択をすることが重要です。

就職浪人と就職留年の違い

就職活動のタイミングをずらす選択肢として、就職浪人と就職留年があります。どちらも一度は新卒での就職を逃す形にはなりますが、学籍の有無や社会的な扱い、経済的負担など、さまざまな違いがあります。ここでは、具体的な違いについて詳しく見ていきましょう。

学生ステータスの違い

就職浪人と就職留年の最も大きな違いは、 大学に在籍しているかどうか です。

- 就職浪人:大学を卒業し、既卒者として就職活動を行う。

- 就職留年:卒業に必要な単位を取得せず、在学を続けることで新卒枠を維持する。

大学に籍がある就職留年の場合、学生証があるため学割の適用を受けることができます。一方、就職浪人は正式に学生ではないため、公共交通機関の学割や大学のキャリアセンターの支援を受けることが難しくなります。

就職活動における扱いの違い

日本の企業は新卒採用に重点を置くため、採用時の扱いも異なります。

- 就職浪人:「既卒」として扱われる企業が多いが、一部の企業では「第二新卒枠」として応募できる場合もある。

- 就職留年:「新卒」として扱われ、通常の新卒採用枠で応募できる。

例えば、「就活浪人は新卒扱いにならない」という話を聞いたことがある人もいると思います。実際、多くの企業では卒業後にブランクがあることを気にする傾向があり、既卒者は採用の競争率が上がる可能性があります。

また、面接の場では、「なぜ就職浪人(または留年)を選んだのか」と質問されることが多いです。就職留年の場合は「もう一度就活に挑戦したかった」と説明しやすいですが、就職浪人の場合は 卒業後の空白期間をどう活用したのか を具体的に伝える必要があります。

経済的負担の違い

就職浪人と就職留年では、かかる費用や生活費の負担も大きく異なります。

| 項目 | 就職浪人 | 就職留年 |

|---|---|---|

| 学費 | なし | 年間約80~150万円(私立) |

| 生活費 | 自己負担(アルバイト・貯金) | 保護者の支援を受ける場合も |

| 学割の利用 | できない | 可能 |

| 奨学金 | 返済開始 | 在学中のため返済猶予あり |

例えば、Aさんは就職浪人として1年間アルバイトをしながら就活を続けたましたが、収入が不安定で生活費のやりくりに苦労しました。一方、Bさんは就職留年を選んだものの、学費の負担が大きく、家族のサポートが必要になりました。

就職浪人と就職留年には、それぞれのメリットとデメリットがあります。特に、 学籍の有無・採用枠・経済的負担 の3点が大きな違いとなるため、自身の状況を踏まえて適切な選択をすることが重要です。

就職浪人と就職留年のメリット

就職活動を一度見送り、翌年以降に再挑戦する選択肢として「就職浪人」と「就職留年」。どちらの道を選ぶかによって得られるメリットは異なります。それぞれの選択肢の良い点を理解することで、自分にとって最適な決断ができるようになるでしょう。

就職浪人のメリット

就職浪人には、新たな経験を積みながらキャリアを見直す時間が確保できるというメリットがあります。

- 多様な経験を積める

就職浪人の期間を活用して、インターンシップやアルバイトを経験することで、実務的なスキルを磨くことができます。例えば、営業職を希望する人が販売業のアルバイトを経験することで、接客スキルやコミュニケーション能力を高められるでしょう。 - 学費の負担がない

就職留年とは異なり、学費を支払う必要がないため、経済的な負担が軽減されます。その分、アルバイトをしながら生活費を稼ぐことができるため、家計への影響を抑えながら就職活動を続けることが可能です。 - 自由な時間を活用できる

大学のカリキュラムに縛られず、試験や課題の心配がないため、自己研鑽に集中しやすいです。資格取得や語学学習、プログラミングスキルの習得など、就職活動に役立つスキルを身につける時間を確保できます。 - 就職活動の失敗を振り返ることができる

一度の就活でうまくいかなかった原因を冷静に分析し、改善点を見つけることができます。例えば、「面接で自分の強みをうまく伝えられなかった」と気づけば、自己PRを磨くことに専念できるでしょう。

就職留年のメリット

就職留年の最大のメリットは、新卒枠での就職活動を継続できることです。

- 新卒枠で応募できる

日本の企業では、新卒採用を重視する傾向が強いため、新卒枠での応募が可能な就職留年は有利といえます。企業の採用担当者は、既卒者よりも新卒者を優先することが多いため、選考の機会を増やすことができます。 - 大学のキャリアサポートを活用できる

就職留年を選択すれば、大学のキャリアセンターや就活イベントを引き続き利用できます。特に、OB・OG訪問のサポートや企業説明会の案内など、新卒向けの支援を受けられる点は大きな利点です。 - 就活のスケジュールを計画的に進められる

就職活動の流れを一度経験しているため、二度目の就活ではスムーズに対策を進めることができます。例えば、ES(エントリーシート)の書き方や面接対策を事前に強化することで、より有利な状況で挑むことができるでしょう。 - 大学の人脈を活かせる

在学中のため、教授やゼミの先輩、同級生からの情報を得やすいです。特に、教授が企業とつながりを持っている場合、推薦枠を利用できる可能性があります。

就職浪人と就職留年のデメリット

就職活動を延期することには、当然ながらリスクも伴います。就職浪人と就職留年のどちらを選んでも、一定のデメリットがあるため、慎重に検討する必要があります。それぞれの問題点を把握し、自分にとって最適な選択を考えてみましょう。

就職浪人のデメリット

就職浪人の最大のデメリットは、新卒枠から外れることによる就職活動の難易度が上昇することです。

- 「既卒」という扱いになる

多くの企業は、新卒採用枠を重視しています。就職浪人をすると、新卒の扱いを受けられず、「既卒」として応募することになるため、既卒者の採用枠は限られており、企業によっては選考対象から外れてしまう場合もあります。 - 就職活動のモチベーション維持が難しい

大学を卒業した後は、周囲の友人が社会人として新たな生活を始める一方で、自分は就職活動を続けなければなりません。特に、半年や1年以上の期間が経過すると、「本当に就職できるのか」と不安を感じることが多くなります。 - 収入の安定がない

学費の負担がない点はメリットですが、その一方で安定した収入が得られないという問題があります。アルバイトをしながら就活を続ける人も多いですが、収入が不安定なため、生活費の工面が難しくなることがあります。 - 空白期間の説明が求められる

就職浪人の期間中に何をしていたかを企業に説明する必要があります。「ただ就活を続けていただけ」では評価が下がる可能性があるため、スキルアップや実務経験を積んでいたことをアピールできるよう準備が必要です。

就職留年のデメリット

就職留年には、新卒枠を維持できるというメリットがある一方で、経済的負担や社会的な評価の問題が生じます。

- 学費がかかる

大学に籍を残すためには、1年間分の学費を支払う必要があります。特に私立大学の場合、年間で80〜150万円の学費がかかることも珍しくないです。家族の理解や支援が必要になるため、経済的な余裕がない場合は難しい選択肢となるでしょう。 - 「意図的な留年」と見なされるリスク

企業の採用担当者は、就職留年を「計画的な判断」ではなく、「就活に失敗して逃げた結果」と受け取る可能性があります。なぜ留年を選んだのかを明確に説明できないと、面接での評価が下がることがあります。 - 周囲との差を感じやすい

友人や同級生が卒業して社会人としてのキャリアを積み始める中、自分だけが大学に残ることになります。「自分は遅れてしまったのではないか」と焦りを感じる人も多いです。 - 新卒枠でも内定を保証されるわけではない

新卒枠で応募できるとはいえ、必ずしも希望する企業に内定できるわけではないです。1年後も結果が変わらなかった場合、留年したことが単なる時間の浪費になってしまうリスクもあります。

就職浪人・就職留年を選択した場合の成功戦略

就職浪人や就職留年を選択した場合、ただ時間を過ごすだけではなく、目的を持って行動することが重要です。成功するためには、計画的な時間の使い方やスキルアップが不可欠。また、就職活動を効果的に進めるポイントを押さえることで、希望する企業への内定を勝ち取る可能性が高まります。

効果的な時間の使い方

就職浪人や就職留年の期間は、自分の成長に集中できる貴重な時間です。しかし、目的なく過ごしてしまうと、時間だけが過ぎ、就職活動で不利になることもあります。

- 1日のスケジュールを決める

「自由な時間が多いと、ついだらけてしまう」という人も多いでしょう。そこで、毎日決まった時間に起き、活動する習慣をつけることが大切です。例えば、午前中は資格の勉強、午後は企業研究やエントリーシートの作成など、ルーティンを決めることで効率よく動けます。 - 長期目標と短期目標を設定する

「3か月後にはTOEICで〇〇点を取る」「毎週1社の企業に応募する」など、具体的な目標を設定すると、モチベーションを維持しやすくなります。 - 実務経験を積む

アルバイトやインターンシップを活用し、社会経験を積むのも効果的です。例えば、営業職を志望するなら販売のアルバイト、IT業界を目指すならプログラミングの勉強と並行してフリーランスの仕事を経験するのも良いでしょう。

スキルアップの方法

企業は、新卒であっても即戦力を求めることが増えています。そのため、就職活動で有利になるスキルを身につけることが大切です。

- 業界に求められるスキルを習得する

| 業界 | 有利なスキル |

|---|---|

| IT | プログラミング(Python, JavaScript など) |

| 商社 | 英語・中国語などの語学力 |

| 金融 | 簿記・ファイナンスの知識 |

| マーケティング | データ分析・SNS運用の知識 |

例えば、就職浪人しながら大学卒業後にプログラミングスクールに通い、ポートフォリオを作成したことで、未経験からIT企業の内定を獲得するなどの方法があります。

- 資格を取得する

就職活動で有利になる資格を取得するのも良いでしょう。例えば、TOEICや日商簿記、基本情報技術者試験などは多くの企業で評価されます。 - オンライン学習を活用する

最近では、UdemyやYouTubeなどで無料・低価格の学習コンテンツが充実しています。通学不要で、自分のペースでスキルを身につけられるのが魅力です。

就職活動のポイント

就職浪人や就職留年の期間を活かし、しっかりと対策を立てることで、就職活動を成功に導くことができます。

- 企業研究を徹底する

応募する企業の情報を事前に調べ、自分の志望動機を明確にすることが重要です。特に、面接では「なぜ就職浪人(または就職留年)を選んだのか」を必ず聞かれるため、納得感のある回答を用意しておく必要があります。 - エントリーシート(ES)のブラッシュアップ

書類選考を通過するためには、ESの質を高めることが欠かせません。大学のキャリアセンターを利用する、過去のESを分析する、模擬応募をするなど、実践的な対策を進めると◎。 - 面接対策を徹底する

特に、以下の質問には確実に答えられるように準備することが大切です。- 就職浪人(または就職留年)を選んだ理由

- この期間に何を学んだのか

- 志望企業でどのように活かせるのか

就職せずに留年を選んだあなたへ

就職活動を終えた仲間が次々と社会人になっていく中、あえて留年を選ぶという決断をした人もいるでしょう。「本当にこれでいいのか?」と不安を感じることもあるかもしれません。しかし、留年は決してマイナスな選択ではありません。大切なのは、その時間をどう活かすかです。

留年は自己投資の時間

留年には、貴重な自己投資の時間が与えられます。たとえば、

- スキルアップ:プログラミングやマーケティングなど、社会で活かせるスキルを身につける。

- 海外経験:長期の海外インターンシップや留学に挑戦する。

- 起業やプロジェクト:自分の興味のある分野で事業を立ち上げてみる。

このような経験は、むしろ「就職しなかったからこそ得られた強み」として、将来のキャリアに活きてきます。

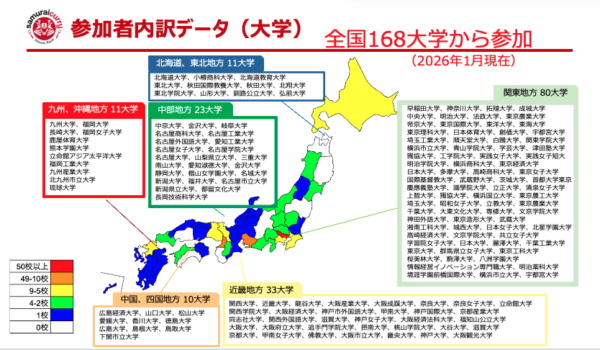

サムライカレープロジェクト

「サムライカレープロジェクト」をご存知でしょうか?

サムライカレープロジェクトは、カンボジアで実際にカレー屋を経営するインターンシッププログラムです。ここでは、マーケティングや経営、チームマネジメントなどの実践的なスキルを学べます。

このような実践型の経験は、留年中に自己成長の機会を求める人にとって非常に参考になるでしょう。実際に参加した人の中には、

- 「就職活動で話せるエピソードが増えた」

- 「ビジネスの本質を学び、起業に興味を持つようになった」

- 「異文化の中で働くことで価値観が変わった」 といった声もあります。

留年を後悔しないために

留年を「意味のある時間」にするために、次の点を意識しましょう。

- 目的を明確にする:何のために留年するのか、達成したいことは何かを決める。

- 行動する:学びたいスキルや経験を得るために、具体的な行動を起こす。

- 記録を残す:日記やブログを通じて、学んだことを振り返る。

これらを意識することで、留年が「ただの時間の浪費」ではなく、「価値ある自己投資の期間」へと変わります。

よくある質問

Q. 就職浪人は何扱いですか?

就職浪人は 「既卒」 として扱われるのが一般的です。新卒枠での応募は難しく、企業によっては「第二新卒枠」で応募できる場合もあります。ただし、新卒採用を優先する企業では、既卒者の応募自体を受け付けていないケースもあるため、事前に企業の募集要項を確認することが重要です。また、卒業後すぐに就職浪人を選択し、就活を継続していた場合は「新卒扱いに近い」と評価されることもありますが、説明の仕方によって印象が変わるため、空白期間の過ごし方を明確に伝えられるよう準備しましょう。

Q. 浪人は就職に不利ですか?

一般的に 不利になることが多い ですが、対策次第でカバーできます。新卒採用を重視する日本の企業では、就職浪人をすると「なぜ新卒のタイミングで決まらなかったのか?」と疑問を持たれやすくなります。特に、空白期間に何もしていないと「計画性がない」「成長していない」と判断される可能性があります。一方、語学学習や資格取得、インターン経験などを積んでいれば、前向きに評価されることもあります。重要なのは、浪人期間をどう活用したかを説明できることです。

Q. 就職浪人の就職率は?

明確な統計はありませんが、一般的に新卒より低いとされています。厚生労働省のデータによると、新卒者の就職率は90%前後ですが、既卒者の就職率はそれより低くなる傾向があります。理由として、新卒枠の募集が中心で、既卒者を対象とした求人が限られていることが挙げられます。ただし、近年では「第二新卒」や「ポテンシャル採用」を行う企業も増えており、スキルや経験を積んだ就職浪人は、一定のチャンスを得られる可能性があります。

Q. 就職浪人はいつまで許される?

業界や企業によりますが、 1~2年までが一般的 です。特に、新卒採用に近い形で応募できるのは 卒業後1年以内 が目安となることが多く、2年目以降は「既卒」扱いが明確になり、新卒採用枠には応募できなくなる企業が増えます。3年以上経過すると、「なぜその間に就職しなかったのか?」という説明がより重要になります。就職浪人を続ける場合は、できるだけ早く方向性を決め、行動に移すことが大切です。

Q. 何月までに内定ないとやばい?

一般的に、多くの企業の新卒採用は 6月~10月頃まで に内定が出揃います。秋採用(10月~12月)や冬採用(1月~3月)もありますが、募集企業の数は減少します。卒業後の「既卒」枠で応募する場合も、年度が変わる 3月まで に内定を獲得できるのが理想です。4月以降は既卒採用の枠が限られ、第二新卒の扱いになるため、早めの対策が必要になります。

Q. 3浪は新卒扱いになる?

基本的には 新卒扱いにはならない ことが多いです。企業の新卒採用枠は「大学を卒業する年度の学生」を対象とするため、3浪している場合でも 卒業年度であれば新卒扱い になりますが、 大学を卒業して3年経過している場合は既卒扱い になります。ただし、3浪していても新卒として応募できる企業もあるため、エントリーの際に募集要項を確認することが重要です。企業側は「なぜ3浪したのか?」を気にするため、その理由を前向きに伝えられるよう準備しましょう。

世間一般では「留年=マイナス」というイメージがあるかもしれません。しかし、あなたの行動次第で、未来のキャリアをより豊かにするための一歩になります。今しかできない経験を積み、自分だけのストーリーを作りましょう。サムライカレープロジェクトのような挑戦を取り入れることで、留年の時間がより充実したものになるはずです。

お問合せや資料請求はこちらから

▶︎ サムライカレーSDGs 資料請求、お問合せ

個別オンライン説明会の前に動画みたい方は、こちらからどうぞ!

▶︎ 説明動画(https://samuraicurry.com/movies/)