就活におけるグループディスカッションは、企業が求める協調性やコミュニケーション能力を評価する上で重要です。この記事では、グループディスカッションを突破するための効果的な対策法や練習方法を紹介し、実際の選考に活かせるアドバイスを提供します。

グループディスカッションの基本

グループディスカッションは、企業が求めるコミュニケーション能力や協調性、問題解決能力を測るための重要な選考方法です。グループディスカッションは、候補者がグループの中でどのように意見を出し合い、問題を解決していくのかを見ており、集団の中での適切な立ち振る舞いが求められます。就活においてグループディスカッションを突破するためには、事前準備と練習が必要です。

グループディスカッションとは?その目的と企業の意図

グループディスカッションとは、複数人が一つのテーマについてディスカッションを行い、最終的に結論を導き出す形式の選考方法です。グループディスカッションでは、集団の中で意見を交換し合いながら、課題を解決するためにどのように協力し合うかが評価されます。企業は、グループディスカッションを通じて候補者がチームで協力する力や、適切なリーダーシップを発揮できるか、また相手の意見を尊重する姿勢を持っているかを見ています。

グループディスカッションの目的は、単に意見を述べるだけではなく、どれだけ他者と協力し、全員で最良の解決策を導き出せるかが問われます。特に、論理的な思考力、状況に応じた柔軟性、そして積極的なコミュニケーション能力が求められます。

グループディスカッションの形式と進行方法

グループディスカッションは、基本的に以下の形式で進行します。最初にテーマが与えられ、メンバーが意見を出し合います。その後、ディスカッションを通じて意見をまとめ、最終的に全員で結論を導き出す形となります。

- テーマ設定:グループディスカッションの進行は、企業が提供するテーマに基づいて行われます。テーマは、ビジネスや社会的な課題、時事問題などが多いです。

- 意見交換:各メンバーが自分の考えを述べ、他のメンバーの意見に対して反論したり賛同したりします。この段階では、意見をしっかりと伝える能力と、他者の意見を尊重する姿勢が重要です。

- 結論の導出:最終的に、グループ全員で最適な解決策を決定します。この段階では、誰か一人がリーダーシップを発揮してまとめることが求められる場合もあります。

グループディスカッションの進行は基本的に時間制限があるため、議論の進行や結論を出すスピードも重要です。各メンバーが意見を出し、時間内に結論に達するための時間配分能力が評価されます。

グループディスカッションを成功させるためには、テーマをしっかり理解し、時間内に意見を出すことが求められます。また、進行役や書記を適切に担当することで、議論を円滑に進めることができます。

| ステップ | 内容 | 目標 |

|---|---|---|

| アイデア出し | ディスカッション開始から15分程度。各メンバーが自由に意見を出す | 幅広いアイデアを出し合い、視点を広げる |

| 意見の整理 | 次の10分程度。出た意見を整理し、焦点を絞り込む | 意見を整理し、議論の方向を定める |

| 結論の導出 | 最後の5分程度。結論をまとめ、グループとしての答えを出す | 具体的で実行可能な結論を導き出す |

グループディスカッションの役割と自分の立ち位置

グループディスカッションでは、ただ意見を述べるだけではなく、メンバー一人ひとりが役割を担い、協力して問題を解決することが求められます。各メンバーがどのように自分の立ち位置を決め、ディスカッションをリードするかが重要です。

グループディスカッションでの役割とは?

グループディスカッションでは、役割分担が求められます。基本的な役割には、進行役、書記、そしてまとめ役があり、それぞれがグループの目的を達成するために役割を果たします。

- 進行役:進行役はディスカッションのペースを管理し、テーマに沿って意見が出るようにします。進行役を選ぶ場合、リーダーシップを発揮できる人物が適任です。進行役がいることで、話が脱線することなく、円滑に議論を進めることができます。

- 書記:書記はディスカッションの内容を記録する役割を担います。メンバーが発言した内容や結論をまとめることで、後のまとめ作業がスムーズに進みます。また、書記はグループの意見を全員に伝える役目もあります。

- まとめ役:最終的にディスカッションの内容を整理し、結論を導き出す役割を担います。意見が複数出た場合に、それらを調整して最適な解決策を提案します。まとめ役は、議論を結論へ導く能力が求められます。

| 役割 | 主な役割 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 進行役 | 議論の進行を管理する役割 | 議論の方向を決め、全員が発言できるように促す | 結論を導くためのペース配分が重要 |

| 書記 | 議論の内容を記録する役割 | 重要なポイントや結論を記録し、後で共有する | 早急に記録をまとめ、全員に確認する必要あり |

| まとめ役 | 最終的な結論をまとめる役割 | 出た意見を整理し、グループの意見を集約する | 各意見を公平に取り入れる必要がある |

書記の役割とテンプレート

書記は、ディスカッションの記録を取る重要な役割を担います。議論の進行中に発言内容や要点をメモし、最終的に全員に共有します。特に、以下の点に留意するとよいでしょう。

- 発言内容の正確な記録: 書記は、グループ内での意見を漏れなく記録し、重要なポイントを押さえることが大切です。例えば、「Aさんが提案した〇〇の案に対し、Bさんは△△の視点を加えた」という形で、誰が何を提案したかを明確に書きます。

- 記録テンプレートの活用: 書記は、記録が分かりやすく、後で確認できるように整理する必要があります。例えば、以下のようなテンプレートを活用すると良いでしょう。

- テーマ:[テーマ名]

- 意見1:[Aさんの意見内容]

- 意見2:[Bさんの意見内容]

- 最終的な結論:[最終的な結論内容]

テンプレートを使用することで、記録が整理され、最終的なまとめがスムーズに行えます。

進行役・まとめ役のポイント

進行役やまとめ役も、グループディスカッションの成功には欠かせません。進行役はディスカッションをスムーズに進めるためにペースを管理し、必要に応じて話をまとめる役割を担います。進行役がうまく機能すると、議論が脱線せず、効率よくテーマに沿った意見交換ができます。

まとめ役は、最終的にグループの意見を集約し、結論を導きます。複数の意見が出た場合、まとめ役はそれらを調整し、最適な案を提案することが求められます。この役割をうまくこなすためには、柔軟な思考と協調性が必要です。

グループディスカッションのテーマと解答例

グループディスカッションのテーマは、企業や業界によってさまざまですが、基本的にビジネスや社会的な問題に関するテーマが多いです。グループディスカッションでは、与えられたテーマに対してどのようにアプローチし、意見を出し合うかが評価のポイントとなります。

よくあるグループディスカッションのテーマ一覧

グループディスカッションのテーマは、以下のようなものが多いです。それぞれのテーマに対して、どのように意見を出し、結論を導き出すかが重要です。

- ビジネスに関するテーマ

- 例:「企業が新しいマーケットに参入するための戦略を考えなさい」

- 例:「IT業界における今後の競争力を高める方法を提案せよ」

- 社会的な問題に関するテーマ

- 例:「少子高齢化社会に対して企業はどのような対策を取るべきか」

- 例:「環境問題に取り組むための企業の責任」

- 時事問題に関するテーマ

- 例:「企業のリモートワーク導入について賛否両論があるが、どちらが適切か」

- 例:「AIの発展が社会に与える影響について」

- 経済や政策に関するテーマ

- 例:「最低賃金の引き上げが企業経営に与える影響」

- 例:「消費税増税が経済に与える影響」

これらのテーマに対しては、企業や社会の現状を把握し、論理的に思考することが重要です。テーマの背景にある課題を理解し、解決策を提案することが求められます。

テーマごとの解答例とアプローチ方法

それぞれのテーマに対する解答例とアプローチ方法について見ていきます。

- 「企業が新しいマーケットに参入するための戦略を考えなさい」というテーマ

- まず、ターゲットとなる市場を明確にし、その市場で成功するために必要な要素を分析します。

- 次に、競合分析を行い、その市場での強みを活かす戦略を考案します。

- 最後に、進出に必要なリソース(人材、資金、時間など)を洗い出し、実現可能な戦略を提案します。

- 「少子高齢化社会に対して企業はどのような対策を取るべきか」というテーマ

- 少子高齢化が進む背景を説明し、企業としてどのような社会貢献ができるかを考えます。

- 高齢者向けの商品やサービス、または働き手を確保するための施策(育児支援、定年後の再雇用など)を提案します。

- 企業のイメージ向上を意識したマーケティング戦略を取り入れることも有効です。

- 「リモートワークの導入について賛否両論がある」というテーマ

- リモートワークの利点(柔軟な働き方、コスト削減)と欠点(コミュニケーション不足、チームワークの低下)を整理します。

- 各業界や企業規模に応じたリモートワーク導入のメリット・デメリットを議論します。

- 最後に、効果的なリモートワーク導入のための提案(ツールの導入、業務の見直しなど)を行います。

難易度別テーマの対策法

グループディスカッションはテーマごとに難易度が異なります。難易度が高いテーマでは、より深い知識や洞察力が求められます。それぞれの難易度に応じた対策法を考えましょう。

- 難易度の低いテーマ

比較的簡単なテーマ(例えば「企業のマーケティング戦略について話し合いなさい」)では、基本的なビジネス知識があれば対応できます。アイデア出しを素早く行い、基本的な構造で議論を進めると良いでしょう。 - 難易度の高いテーマ

難易度の高いテーマ(例えば「AIによる労働市場の変化について議論せよ」)では、事前に最新の業界情報や専門的な知識を学んでおくことが重要です。また、議論の中で複雑な問題が出てきた場合、冷静に論理的に整理して対応することが求められます。

普段から多くのビジネス書や時事問題を読んで知識を深め、難易度の高いテーマが来ても対応できるよう、さまざまな視点から問題を考えることが大切です。

グループディスカッションの時間配分と進行方法

グループディスカッションでは、限られた時間内で効率的に意見を交換し、結論を導き出す必要があります。そのためには、時間配分をうまく管理することが非常に重要です。ディスカッションの進行においても、時間をうまく使って議論を進めることが求められます。ここでは、時間内に効果的に意見を出す方法や、進行役としての時間管理術を学びます。

時間内で効果的に意見を出す方法

グループディスカッションの進行時間は限られているため、早い段階で意見を出し、議論を深めることが求められます。以下が効率的に意見を出すためのポイントです。

- 準備段階での思考:テーマが与えられた時点で、事前にどのようなアプローチをするか考え、意見をまとめておきます。こうすることで、ディスカッションが始まった際に素早く発言を始めることができます。

- 短く端的な意見の発表:自分の意見を言う際は、長くなりすぎず、ポイントを絞った発言を心がけましょう。簡潔に伝えることで、他のメンバーも理解しやすくなり、議論がスムーズに進みます。

- 意見を出すタイミング:初めにアイデアを出すことができれば、その後の議論の方向性が決まります。自分の意見を提案したら、相手の意見を尊重し、賛成・反対の理由をしっかり伝えることが大切です。

話し合いの流れを作るための時間配分

ディスカッションを進めるためには、話し合いの流れをうまく作ることが重要です。時間配分を意識した進行方法を以下のように考えてみましょう。

- アイデア出し(最初の15分程度):ディスカッションが始まったら、まずは各メンバーが自由に意見を出す時間を確保します。アイデアを出す段階では、まだ結論を急がず、幅広い意見を集めることを意識します。

- 意見の整理(次の10分程度):次に、出された意見を整理し、グループとしてどの方向性に進むかを決める時間を設けます。ここでは、各意見を比較し、共通点を見つけることが求められます。

- 結論の導出(最後の5分程度):最後の時間では、出された意見を基に結論をまとめます。結論が決まったら、それを全員に確認し、合意を得ることが重要です。もし結論が出ない場合は、進行役が適切にまとめ役を担う必要があります。

時間配分を意識することで、議論がまとまりやすくなり、短時間で効率的に結論を導き出せます。

進行役としての時間管理術

進行役は、グループディスカッションのペースを管理する役割を担います。進行役として成功するためには、時間管理をしっかりと行い、議論を円滑に進める必要があります。以下の方法で時間を管理しましょう。

- 時間の目安を共有:ディスカッションの開始時に、全員に時間の目安を伝えておくと効果的です。例えば、「最初の15分でアイデア出しを終わらせ、次に意見を整理する時間を5分間取る」といった具合です。

- 進行を確認する:定期的に時間を確認し、議論が進んでいるかどうかをチェックします。もし時間が足りなくなりそうな場合は、適切なタイミングで次のステップに進むよう促すことが必要です。

- 遅れが出た場合の調整:議論が長引いたり、意見が出なかったりする場合は、進行役が適切に調整することが求められます。その場合、進行役が議論を方向付けたり、時間を切り上げることも重要です。

進行役がしっかりと時間管理をすることで、議論がダラダラと続かず、集中して結論に至ることができます。

時間配分と進行方法を適切に管理することで、グループディスカッションはスムーズに進行し、効率よく結論を出すことができます。時間内に意見を出し、議論を進めることができれば、グループディスカッションの成功に大きく近づくことができるでしょう。

グループディスカッションの練習方法とイベント参加

グループディスカッションの成功には、実践的な練習が不可欠です。自分一人で考えるだけでなく、実際のディスカッションを体験することで、より良いコミュニケーションスキルやチームワークを養うことができます。ここでは、グループディスカッションを効果的に練習する方法と、練習イベントを活用する方法について説明します。

練習の重要性とその方法

グループディスカッションの練習は、実際の選考でのパフォーマンスを高めるために非常に重要です。事前に練習することで、どんなテーマが出ても冷静に対応できるようになります。練習のポイントは以下の通りです。

- 実践形式での練習:実際にメンバーを集めて模擬グループディスカッションを行うことが最も効果的です。実際の選考に近い環境で練習を重ねることで、リアルな状況での対応力を高められます。グループディスカッションのテーマを設定し、時間制限内で結論を出す練習を繰り返しましょう。

- フィードバックを受ける:自分の発言や立ち回りに対して、他のメンバーや観察者からフィードバックをもらうことが非常に大切です。フィードバックを基に、自分の弱点や改善点を把握し、次回のディスカッションに活かすことができます。

- シミュレーションでの準備:実際のグループディスカッションでは、テーマに対する知識や意見が即座に求められるため、事前に多くのテーマについて考え、自分の意見を整理しておくことが重要です。練習の際には、特定の業界や社会問題について簡単な意見を述べるシミュレーションを行い、素早く自分の意見を言えるように練習しましょう。

グループディスカッション練習イベントとその活用法

グループディスカッションを練習するためには、専門の練習イベントに参加することも非常に有効です。これらのイベントは、実際の就活を意識した環境で、他の就活生と共にディスカッションを行うための貴重な機会です。練習イベントの活用方法は以下の通りです。

- 模擬選考イベントへの参加:企業や就活支援団体が主催する模擬選考イベントに参加することで、実際の選考に近い状況で練習ができます。これに参加することで、選考の流れを体験し、グループディスカッションにおける自分の強みや改善点を把握できます。

- グループでのディスカッション練習:同じ就活生と集まって、グループディスカッションの練習をすることも効果的です。異なるバックグラウンドを持つ人たちと意見を交換することで、さまざまな視点を学ぶことができ、議論の幅を広げることができます。

- オンラインイベントの活用:現在では、オンラインでグループディスカッションを練習できるイベントも増えています。オンライン形式での練習は、自宅で気軽に参加でき、リモート環境でのグループディスカッション対応力を養うことができるため、非常に便利です。

これらのイベントに積極的に参加することで、実際のグループディスカッション選考をより効果的にシミュレートし、選考に向けた準備を整えることができます。

友人や同僚との練習のポイント

友人や同僚と一緒にグループディスカッションの練習を行うことも非常に有効です。特に、少人数で集まってディスカッションを行うことで、より集中して練習を行えます。練習を進める際のポイントは以下の通りです。

- テーマをランダムに設定する:友人や同僚と練習を行う際には、テーマをあらかじめ決めておかず、ランダムに設定して練習することが効果的です。これにより、予測できないテーマにも柔軟に対応できる能力を養えます。

- 時間を意識して進行する:自分たちで時間を設定し、限られた時間内で意見を出し合い、結論を出す練習をしましょう。時間配分を意識することで、実際のグループディスカッションでの時間管理能力を高めることができます。

- 役割を交換して練習する:進行役や書記役など、様々な役割を交代で行いながら練習をすると良いです。それぞれの役割を実際に経験することで、グループディスカッションの全体像を理解しやすくなり、自分の立ち位置を見つける手助けになります。

グループディスカッションの練習は、実践を積むことが重要です。模擬グループディスカッションや練習イベントに参加し、友人や同僚とともに練習を重ねることで、自信を持って本番に臨むことができます。練習を通じて、さまざまなテーマに対するアプローチ方法や時間管理のスキルを高め、グループディスカッションの成功を目指しましょう。

オンライングループディスカッションの対策と注意点

オンラインでのグループディスカッションは、対面でのグループディスカッションと比べて特有の注意点や対策が必要です。オンライン環境では、リアルタイムでのコミュニケーションや非言語的な情報が限られるため、効率的に議論を進めるための準備が重要となります。ここでは、オンライングループディスカッションで成功するためのポイントや注意すべき点を解説します。

オンライングループディスカッションの注意点

オンライングループディスカッションには、対面と比べて異なる環境が影響を与えます。まず、オンラインでのディスカッションは画面越しで行われるため、非言語的な情報(表情や身振り手振りなど)が伝わりにくいことを理解しておくことが大切です。また、参加者同士が相手の発言をしっかりと聞き取り、積極的に反応することが求められます。以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

- 音声・ビデオの確認:オンライングループディスカッションを始める前に、音声とビデオの機器が正常に動作しているか確認することが大切です。音声のトラブルやビデオの映像が悪いと、ディスカッションに支障をきたします。テストをしてから参加することをお勧めします。

- インターネット接続の安定性:インターネット接続が不安定だと、会話が途切れたり、タイムラグが発生したりすることがあります。安定したネット環境を確保しておくことが非常に重要です。

- 画面越しの表現方法:対面でのディスカッションと比べて、オンラインでは表情や身振り手振りが伝わりづらいため、言葉での表現を強調する必要があります。また、発言の際に、相手の目を見て話すことを意識することが大切です。

| 注意点 | 説明 | 対策 |

|---|---|---|

| 音声・ビデオ設定 | 画面越しでは音声や映像が重要。トラブルが起きやすい | 事前に機器の動作確認を行い、テストをしておく |

| インターネット接続 | 不安定な接続が問題になることがある | 安定したネット環境を確保し、バックアップを用意 |

| 表情や身振りの伝わり方 | 非言語的な情報が伝わりにくい | 言葉で明確に自分の意見を伝え、目線を意識して話す |

| カメラの位置と背景 | 視覚的な印象が重要。乱雑な背景は避ける | シンプルで清潔感のある背景を選び、カメラの位置を調整 |

問題が起こった場合とその解決方法

オンライングループディスカッションでは、予期しない問題が発生することがあります。こうした問題に直面した場合、冷静に対応することが求められます。以下の対策を意識しておくと、問題が発生した際に焦らずに対処できます。

- 事前の技術確認:参加する前に、使用するツール(Zoom、Teams、Google Meetなど)の使い方や設定を確認しておきましょう。会議ツールの使い方に不安があれば、事前にテストを行い、動作確認をしておくと良いです。

- 参加者同士のコミュニケーション:技術的なトラブルが発生した場合、すぐに他の参加者に自分の状況を伝えることが大切です。例えば、「音声が聞こえません」「カメラの調子が悪いです」といった具体的な内容を伝えることで、問題を迅速に解決することができます。

- バックアッププランを準備する:万が一、インターネット接続が不安定になったり、機器のトラブルが発生した場合に備え、バックアップの方法を考えておくことが重要です。例えば、デバイスを複数用意する、または携帯電話を使って参加できるように準備することが考えられます。

オンライングループディスカッションでのマナー

オンライングループディスカッションでは、カメラ越しでの印象が大きな影響を与えます。そのため、見た目や態度に気を使い、しっかりとした印象を与えることが大切です。以下のマナーを守ることで、オンラインでも好印象を与えることができます。

- カメラの位置と背景の整理:カメラは顔がしっかりと映る位置に設定し、背景を整理しておくことが大切です。背景に不必要なものが映ると良い印象を与えません。シンプルで清潔感のある背景を選ぶようにしましょう。

- 音声の管理:雑音やエコーを発生させないよう、マイクの設定に気をつけることが大切です。また、発言する際はマイクをオンにし、話していないときはミュートにしておきましょう。

- アイコンタクトと身だしなみ:オンラインでは、画面越しに相手とコミュニケーションをとるため、目線が重要です。相手の目を見るように意識して話すことで、より信頼感を与えることができます。また、身だしなみにも気を配り、カジュアルすぎない服装を選びましょう。

オンライングループディスカッションは、対面でのグループディスカッションとは異なる要素が求められますが、基本的な進行やコミュニケーションの取り方は同じです。オンラインならではの特性に合わせて、準備を整え、技術的な問題に冷静に対処し、良い印象を与えることを意識しましょう。しっかりと準備することで、オンラインでも十分に成功することができます。

よくある質問

- 就活のグループディスカッションで気をつけることは?

-

グループディスカッションでは、単に自分の意見を言うだけではなく、他のメンバーとの協力が重要です。自分の意見をしっかり述べることも大切ですが、他者の意見に耳を傾け、適切に反応することで議論が円滑に進みます。また、積極的に発言する一方で、他者の発言を遮らず、話す機会を平等に与えるように心掛けましょう。全員の意見を引き出し、グループ全体で協力して結論を導く姿勢が評価されます。

- 就活のグループディスカッションは何を見てる?

-

企業がグループディスカッションで見ているのは、主に「協調性」「コミュニケーション能力」「問題解決能力」です。特に、他者との意見交換やディスカッションを通じて、どれだけ論理的に考え、チームとして最適な結論を導けるかが重視されます。加えて、リーダーシップやフォロワーシップも評価され、個人の意見をただ主張するのではなく、グループ全体でバランスよく意見を出し合うことが重要です。

- グループディスカッションは練習したほうがいいですか?

-

はい、グループディスカッションは練習することで大きな効果があります。練習を通じて、限られた時間内で意見をまとめ、論理的に表現する力が養われます。また、他の人とディスカッションすることで、自分の意見を異なる視点から見直すことができ、柔軟性が高まります。実際のグループディスカッションでは、リーダー役を経験したり、進行役としての責任を果たすことで、多角的にディスカッションをリードする能力が身につきます。

- グループディスカッションで落ちる原因と対策は?

-

グループディスカッションで落ちる原因としては、自己主張が強すぎる、または逆に意見を出さず消極的になることが挙げられます。他者の意見を尊重せず、自分の意見を押し通すと、協調性が欠如していると評価されます。対策としては、意見を述べる際に、相手の意見をしっかり聞き、必要に応じて自分の意見を調整することです。また、議論の流れを乱さず、全員の発言を促すようにすることが、円滑なディスカッションにつながります。

- グループディスカッションの直前対策は?

-

グループディスカッションの直前には、リラックスしながらも集中力を高める準備をすることが大切です。事前にグループディスカッションでよく出るテーマや社会問題について考えておくと、議論の際に自信を持って発言できます。また、練習していた内容や、過去の模擬グループディスカッションでのフィードバックを振り返り、どんな役割を担うか想定しておくと良いでしょう。直前には、自分の考えを整理し、冷静に議論に臨むことができるように心掛けましょう。

グループディスカッションは就活で重要な選考ポイントです。この記事を参考にして、ディスカッションで求められるスキルを身につけ、企業が求める協調性とリーダーシップをアピールしましょう。就活で成功するための実践的な対策がここにあります。

お問合せや資料請求はこちらから

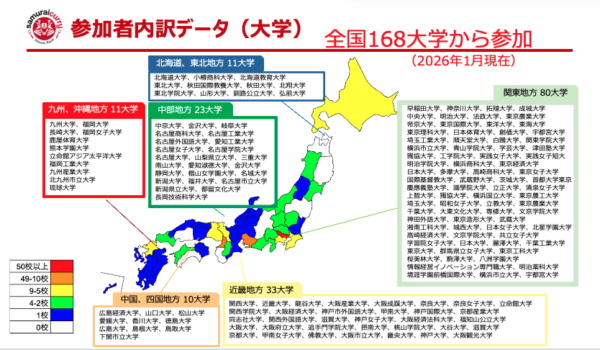

▶︎ サムライカレーSDGs 資料請求、お問合せ

個別オンライン説明会の前に動画みたい方は、こちらからどうぞ!

▶︎ 説明動画(https://samuraicurry.com/movies/)