ガクチカがないと就活で不利になるのでは?そんな不安を抱える学生向けに、今からでも間に合うガクチカの作り方を解説します。学年・時期別の実践プランや短期間で成果を出す方法、企業が求めるポイントを網羅し、強いエピソードを作るコツを伝授。

ガクチカがないと焦るあなたへ

就職活動が本格化すると、「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)がない」と焦る学生が増えてきます。特に、大学3年生の秋になっても「何もしてこなかった」と感じると、周囲との差を意識して不安になるでしょう。しかし、ガクチカは必ずしも特別な経験である必要はありません。大切なのは、企業が評価する視点を理解し、今からでも取り組めることを見つけることです。

ここでは、「ガクチカはいつまでに作るべきか?」「本当に何もしてこなかったのか?」「企業が求めるガクチカとは?」の3つの視点から、適切なアプローチを考えていきます。

ガクチカはいつまでに作るべきか?

ガクチカを作る最適な時期は、大学1年生から3年生までの間ですが、企業が評価するのは「何をしたか」だけでなく、「どのように取り組んだか」です。したがって、3年生の秋や冬からでも十分に間に合います。

時期別のガクチカ準備の目安

| 学年 | ガクチカの準備内容 |

|---|---|

| 1年生 | 興味のある活動を探し、継続できるものを見つける |

| 2年生 | 具体的な経験を積み、リーダーシップや主体性を発揮する |

| 3年生(春~夏) | 経験を整理し、企業が求めるスキルを意識する |

| 3年生(秋~冬) | 既存の経験を強化し、短期間で成果を出せるものに注力する |

たとえば、サークルの運営に関わる、アルバイトで責任のある仕事をする、資格取得やコンテストに挑戦するなど、短期間でも成果が出せる取り組みは多くあります。

「本当にない」と感じるのは誤解?

「自分にはアピールできることがない」と思い込んでいる学生は少なくありません。しかし、実際には「評価できるポイントに気づいていないだけ」というケースが大半です。

たとえば、以下のような経験も立派なガクチカになります。

- アルバイト:接客業で売上向上に貢献した、リーダーとしてチームをまとめた

- サークル活動:新歓を成功させた、部内の仕組みを改善した

- 学業や研究:ゼミや卒業論文で深く学んだ内容をプレゼンした

- 趣味・特技:ブログや動画配信で継続的に発信した、スポーツで成績を残した

企業は「何をしたか」よりも「どのように考え、工夫し、成果を出したか」を見ています。つまり、日常の中でもガクチカとして評価される要素は十分にあるのです。

企業がガクチカに求めるポイント

企業がガクチカを通じて知りたいのは、単なる実績ではなく、「問題解決力」「主体性」「チームワーク」などのスキルです。特に、面接では次の3点が重視されます。

- 課題や目標をどのように設定したか

- どのような工夫や努力をしたか

- 結果や学びをどのように活かしたか

たとえば、「アルバイトで店舗の売上が低迷していたため、スタッフ間で情報共有の仕組みを改善し、売上が○%向上した」という話は、リーダーシップと問題解決力を示すエピソードになります。

また、「強いガクチカ」を作るには、次の2つのポイントを押さえることが重要です。

- 定量的な成果を示す(例:「○人のメンバーをまとめた」「売上を○%向上させた」)

- 具体的なプロセスを説明する(例:「○○という課題を解決するために××を実施した」)

企業が求めるのは、「すごい経験」ではなく、「課題解決に向けてどう動いたか」です。その視点を持つことで、今からでも十分に強いガクチカを作ることができます。

「ガクチカがない」と感じても、実は日常の経験の中にアピールできるポイントが隠れています。企業が重視するのは、経験の大きさではなく、その過程でどのように考え、行動したか。今からでも遅くないので、自分の経験を整理し、短期間で成果を出せる取り組みに挑戦してみましょう。

今からガクチカを作るための基本戦略

「ガクチカを作らなきゃ」と思いながらも、何をすればよいのかわからず、時間だけが過ぎてしまう。そんな悩みを持つ学生は多いです。しかし、焦る必要はありません。ガクチカは、どんなタイミングからでも適切な方法で取り組めば、十分に評価される内容を作ることができます。

ここでは、学年ごとの最適なアプローチ、短期間でも強いエピソードを作る方法、そしてガクチカの選び方について解説します。

1年生・2年生・3年生のタイミング別アプローチ

ガクチカ作りは、学年によって最適な取り組みが異なります。自分の状況に合わせた方法を選び、計画的に進めましょう。

1年生:興味のあることを広く経験する

この時期は、まだ就職活動を意識する必要はありません。まずは自分が興味を持てることを見つけることが重要です。

おすすめの取り組み

- サークルや学生団体に参加し、仲間と活動する

- アルバイトを始め、社会経験を積む

- ボランティア活動で社会貢献に挑戦する

- 趣味や特技を深掘りし、自分の強みを育てる

この段階で「成果」を求める必要はありません。色々な経験をする中で、自然と興味が深まるものを見つけることが、後々のガクチカ作りにつながります。

2年生:ガクチカの土台を作る

2年生になると、少しずつ「どんな経験が就活に役立つか」を意識することが大切です。

おすすめの取り組み

- サークルやゼミで積極的に役割を担う

- アルバイトでリーダーや教育係を経験する

- インターンシップに挑戦し、業界研究を深める

- 資格取得やコンテストに挑戦し、スキルを磨く

この時期にリーダー経験や成果を出すことができれば、後の就活で強いエピソードになります。

3年生:ガクチカを整理し、短期間で成果を出す

3年生になると、就活が本格化します。特に秋以降になると、短期間で成果を出せるものを探すことが重要です。

おすすめの取り組み

- 既存の経験を深掘りし、具体的な成果を意識する

- 短期インターンに参加し、企業の実務を体験する

- スタートアップやベンチャー企業での業務経験を積む

- 自己分析を行い、自分の強みを明確にする

3年生は「今からできること」に集中し、最短ルートでアピールポイントを作ることが大切です。

短期間でも強いエピソードを作る方法

時間が限られている場合でも、工夫次第で企業に評価されるエピソードを作ることは可能です。

ポイント1:課題解決を意識する

単なる「参加した経験」ではなく、「課題を見つけ、解決した経験」をアピールしましょう。

アルバイトでの経験

- NG例:「カフェでアルバイトをしていました」

- OK例:「カフェでの売上向上のために、レジ対応のスピードを改善する施策を提案し、実際に改善され売上は10%向上しました」

ポイント2:定量的な成果を示す

「どれくらいの影響を与えたのか」を具体的な数値で伝えると、説得力が増します。

ポイント3:短期集中型のプロジェクトに参加する

長期間の経験がなくても、集中して取り組める活動に参加すれば、十分にアピールできます。

おすすめの短期プロジェクト

- ビジネスコンテスト

- 短期インターンシップ

- 学生団体のイベント企画・運営

2-3. ガクチカの選び方:量より質を重視すべき理由

「とにかく多くの経験を積めばよい」と考える学生もいますが、実際の評価基準は「どれだけ深く関わったか」にあります。

強いガクチカの3つの条件

- 主体性を発揮した経験があるか

- 問題解決や工夫をしたエピソードがあるか

- 成果や学びを明確に伝えられるか

例えば、サークルに所属しているだけではガクチカになりません。しかし、「部員数を増やすためにSNS戦略を考え、フォロワー数を○%増やした」といった具体的な行動があれば、評価されるエピソードになります。

ガクチカは、学年ごとに最適なアプローチが異なります。1年生は興味のあることを見つけ、2年生はそれを深め、3年生は短期間で成果を出すことに集中しましょう。また、短期間でも課題解決を意識し、具体的な成果を示すことで、十分に評価されるエピソードを作ることが可能です。今からでもできることはたくさんあります。自分の経験を見直し、企業に響くガクチカを作り上げましょう。

学年・時期別の具体的なガクチカ作成プラン

ガクチカを作るには、学年ごとに適したアプローチを取ることが重要です。1年生は幅広く経験を積み、2年生は強みを伸ばし、3年生は短期間で成果を出すことに集中するのが効果的です。ここでは、学年・時期別の最適なガクチカ作成プランを紹介します。

1年生向け:今すぐ始めるべき活動

1年生のうちは、就活を意識しすぎず、自分の興味や強みを見つけることが最優先です。今のうちに積極的に行動し、多様な経験を積んでおくことで、2年生以降に本格的なガクチカにつながる可能性が高まります。

おすすめの取り組み

- サークル・学生団体に参加する

大学生活で何かに熱中できる環境を作ることが重要です。特に、リーダーシップを発揮するポジションにつくと、後々のガクチカに活かせます。 - アルバイトを始める

単なるお金稼ぎではなく、接客・営業・マネジメントなどの経験が積める職種を選びましょう。たとえば、塾講師なら「生徒の成績向上に貢献したエピソード」、飲食店なら「業務効率を改善した取り組み」などがガクチカになります。 - ボランティア活動に挑戦する

社会貢献に関心がある人は、地域活動やNPO団体のプロジェクトに参加するのも良いでしょう。自主的に関わることで「主体性」が評価されます。 - 趣味・特技を深める

スポーツ・音楽・プログラミング・ブログ運営など、何かを継続する習慣をつけることも大切です。「長く続けたこと」は、それだけで強みになります。

2年生向け:企業が注目する経験を積む方法

2年生は、そろそろ「ガクチカにできる経験を意識して行動する」時期です。この段階で、ただ活動するだけではなく、「企業が評価するポイント」を理解しながら動くことが大切です。

企業が注目する経験

| 経験の種類 | 評価されるポイント | 具体例 |

|---|---|---|

| リーダー経験 | 主体性・問題解決力 | サークルの運営、バイトの責任者 |

| 長期インターン | 実務経験・成長力 | スタートアップでの業務経験 |

| 資格取得 | 専門性・向上心 | TOEIC、簿記、ITパスポート |

| ボランティア | 社会貢献意識 | 学生団体の活動、地域支援 |

| コンテスト・大会 | 挑戦力・創造力 | プレゼン大会、ビジネスコンテスト |

実践すべきこと

- リーダーシップを発揮する役割を担う

サークルやアルバイトで責任者になると、組織運営の経験が得られます。例えば、飲食店でシフト管理を担当し、業務改善に取り組んだ経験はガクチカとして魅力的です。 - インターンシップに参加する

企業の業務を経験できる長期インターンは、成長を示すのに最適です。特に、営業・マーケティング・エンジニア職のインターンは、即戦力としてのスキルを得られるためおすすめです。 - 専門知識を身につける

資格取得や学業で成果を出すのも良いガクチカになります。「授業で○○のプロジェクトに参加し、優秀賞を受賞した」などのエピソードがあると、学業面でも評価されやすくなります。

3年生(春~秋)向け:短期間で成果を出すコツ

3年生の春から秋にかけては、ガクチカを具体化する時期です。特に、まだ強いエピソードがない人は、短期間で成果を出せる方法を選びましょう。

短期間で結果を出す方法

- ビジネスコンテストに参加する

1~3ヶ月の集中プロジェクトで「チームで成果を出した経験」が得られます。優勝や入賞ができれば、就活で大きな武器になります。 - 短期インターンで成果を残す

1週間~1ヶ月のインターンでも、営業成績を上げる・SNS運用を改善するなど、具体的な結果を出せば強いエピソードになります。 - アルバイトやサークルで改善策を実行する

「店舗の売上アップ」「新入部員を○○人増やした」など、短期間で数字が伸びる工夫を実施すると、アピールしやすくなります。 - 学業や研究で明確な成果を出す

プレゼン大会に出る、ゼミで論文を発表するなど、今の学びを活かした成果を作るのも有効です。

3年生(秋以降)向け:今からでも間に合う逆転策

「もう時間がない…」と焦る3年生の秋以降でも、まだガクチカを作ることは可能です。ポイントは、「短期間でも濃い経験を作る」こと。

今からできる逆転策

- 業務改善をテーマにアルバイトで成果を出す

例えば、「お客様アンケートの回収率を上げる施策を実施し、リピーター数を○%増加させた」など、短期間で実績を作ることができます。 - 短期インターンで圧倒的な努力をする

1週間のインターンでも、リーダーとして進行管理を担当する、プレゼンで成果を出すなど、短期間で強いアピールが可能です。 - 自主プロジェクトを立ち上げる

「就活支援ブログを運営」「SNSアカウントを伸ばす」など、自分で企画し、短期間で成長させることで、主体性と問題解決力を示せます。

ガクチカは、学年や時期に応じて適切なアプローチを取ることが大切です。1年生は興味を広げ、2年生は企業が評価する経験を積み、3年生は短期間で成果を出すことを意識しましょう。特に、秋以降の3年生でも、工夫次第で今からでも間に合います。「何をしたか」よりも「どう考え、どう動いたか」が大事なので、自分の経験を活かし、ガクチカを作り上げていきましょう。

ガクチカを強いエピソードに仕上げるコツ

せっかく経験を積んでも、「普通すぎてアピールできない」「大した実績がない」と悩む学生は多いです。しかし、企業が評価するのは「何をしたか」ではなく「どう考え、どう工夫したか」です。つまり、ありふれた経験でも伝え方次第で印象は大きく変わります。

ここでは、「普通の経験」を「特別なエピソード」に変える方法、実績がなくても魅力的に伝えるテクニック、知恵袋に頼らず自分で最適解を見つける方法を解説します。

「普通の経験」を「特別なエピソード」に変える方法

ガクチカで多くの学生が陥るのは、「自分の経験は平凡すぎる」と思い込むことです。しかし、企業が知りたいのは「どんな困難をどう乗り越えたか」「どんな工夫をしたか」。エピソードの組み立て方を工夫すれば、普通の経験でも特別なストーリーに変わります。

エピソード変換の3ステップ

- 「何をしたか」ではなく「なぜ・どう考えたか」を掘り下げる

例:アルバイトで接客をしていた

- ✕:「接客業をしていました」

- ◎:「お客様のリピート率を上げるために、常連のお客様には特別な対応を心がけました」 - 課題→行動→成果の流れを明確にする

例:サークルの部員数が減っていた

- ✕:「サークルで新歓を頑張りました」

- ◎:「部員数減少の課題を受け、新歓イベントを改善。SNSを活用し、新入生の参加率を50%向上させました」 - 感情を加え、自分の成長を伝える

- 例:「当初はうまくいかず悩んだが、試行錯誤の結果○○できるようになった」

実績がなくても魅力的に伝えるテクニック

「成果が出なかった」「大した実績がない」と感じても、工夫次第で十分アピールできます。

テクニック①:プロセスを重視する

企業は「成功した経験」だけを求めているわけではありません。むしろ「課題にどう向き合い、どんな工夫をしたか」の方が重要です。

例:サークルの活動

- ✕:「サークルのイベントに参加しました」

- ◎:「イベント運営の課題を見つけ、集客方法を改善。最終的には前年より多くの参加者を集めることに貢献しました」

テクニック②:定性的な成果を加える

数字だけでなく、「周囲の変化」も成果として伝えられます。

例:アルバイトでの経験

- ✕:「アルバイトの接客を頑張りました」

- ◎:「接客の質を向上させるため、同僚と情報共有を活発にした。その結果、スタッフ同士のコミュニケーションが良くなり、お客様の満足度も向

テクニック③:失敗も成長の材料にする

成功体験だけでなく、失敗から学んだことを伝えると、よりリアルなエピソードになります。

例:ビジネスコンテストの経験

- ✕:「コンテストに参加したが、入賞できませんでした」

- ◎:「初めてのコンテストでプレゼンに課題を感じた。その経験を活かし、次の機会では論理的な説明力を強化し、評価を得られるようになった」

知恵袋に頼らず自分で最適解を見つける方法

「ガクチカ 例文」「ガクチカ 何書く?」と検索しても、他の人のエピソードを真似るだけでは、オリジナル性がなくなります。本当に自分に合ったガクチカを作るには、自分の経験を深掘りすることが大切です。

自己分析の3つのステップ

- 過去の経験を書き出す

- 学業、アルバイト、サークル、趣味など、自分が関わったことをリスト化する。

- 「どんな役割を担ったか」「どんな課題があったか」を書き出す。 - その経験で工夫したことを探す

- 課題に対して、自分なりに工夫した点を考える。

- 例えば、「お客様対応の効率化のためにマニュアルを作った」など、小さな工夫でもOK。 - どんな学びや成長があったかを整理する

- 結果がどうであれ、「何を学んだか」を明確にすることで、ガクチカの完成度が上がる。

- 例えば、「チームでの意見の食い違いを乗り越えた」「リーダーとしての責任感が芽生えた」など。

オリジナルのガクチカを作るためのチェックリスト

チェックリスト

- 他人のエピソードをそのまま使っていないか?

- 自分の感情や考えが盛り込まれているか?

- 工夫した点や成長した点を伝えられているか?

- 数値や具体的な行動を盛り込んでいるか?

ガクチカの内容に自信がなくても、工夫次第で「普通の経験」を「特別なエピソード」に変えられます。大切なのは、課題をどう捉え、どんな工夫をしたのかを明確にすること。また、たとえ目立った実績がなくても、プロセスを掘り下げることで、十分に魅力的なガクチカを作ることができます。

他人の例に頼るのではなく、自分の経験を深掘りし、「自分だけの強み」を見つけていきましょう。

ガクチカを効果的にアピールする方法

ガクチカを作ったとしても、伝え方を間違えると面接官の印象に残りません。企業は、単に「頑張った経験」ではなく、「どのように考え、どんな工夫をし、どんな成果を得たか」を重視しています。したがって、話し方を工夫することで、より魅力的に伝えることができます。

ここでは、面接官に響く伝え方の型、具体的なエピソードの構成例、失敗談を武器に変える方法を解説します。

面接官に響く伝え方の型

面接では、PREP法(Point・Reason・Example・Point) という話し方の型が効果的です。これは、ビジネスシーンでもよく使われるロジカルな伝え方で、結論が明確になり、面接官に伝わりやすくなります。

- Point(結論):「私は○○の経験を通じて、△△を学びました。」

- Reason(理由):「なぜなら、□□という課題があり、それを解決する必要があったからです。」

- Example(具体例):「実際に、私は○○の方法を考え、チームで△△を実践しました。その結果、□□という成果が得られました。」

- Point(再結論):「この経験を通じて、○○の能力を身につけました。」

例:アルバイトでの経験

- 結論(Point):「私はカフェのアルバイトで、お客様のリピート率を向上させる工夫をしました。」

- 理由(Reason):「当初、お客様のリピート率が低く、新規顧客の確保に頼る経営が続いていました。」

- 具体例(Example):「そこで、常連のお客様には名前を覚えて話しかける、ポイントカードの活用を促すなどの施策を行いました。その結果、リピート率が20%向上しました。」

- 再結論(Point):「この経験を通じて、問題解決力と顧客との関係構築の大切さを学びました。」

PREP法を使うと、論理的でわかりやすい説明が可能になり、面接官の印象に残りやすくなります。

具体的なエピソードの構成例

ガクチカを話すときは、「状況・課題 → 取り組み・工夫 → 結果 → 学び」という流れにすることで、より説得力のあるストーリーになります。

- 状況・課題(背景説明):「○○の場面で、□□という問題がありました。」

- 取り組み・工夫(行動):「そこで私は△△を実践し、□□を解決しようとしました。」

- 結果(成果):「その結果、○○のような成果を得ることができました。」

- 学び(成長・気づき):「この経験を通じて、××というスキルを身につけました。」

例:サークルのイベント運営

- 状況・課題:「私の所属するサークルでは、新入生の勧誘イベントの参加者が例年より30%減少していました。」

- 取り組み・工夫:「そこで、SNSを活用した広報戦略を立案し、InstagramやX(Twitter)で積極的に情報発信を行いました。」

- 結果:「その結果、新歓イベントの参加者が前年より50%増加し、最終的に20名の新入生が入会しました。」

- 学び:「この経験を通じて、ターゲットに合った情報発信の重要性を学びました。」

このように、「課題→行動→成果→学び」の流れを意識すると、簡潔でインパクトのあるエピソードになります。

失敗談も武器に変えるポイント

成功体験だけでなく、失敗から学んだことを伝えることも有効です。失敗を通じて成長したエピソードは、企業が求める「柔軟性」や「問題解決力」を示すのに役立ちます。

失敗談を魅力的に伝えるポイント

- 失敗の原因を分析する:「最初は○○というミスをしてしまい、□□という問題が発生しました。」

- その後の改善策を説明する:「そこで、△△の方法を試し、□□を解決するための工夫を行いました。」

- 結果と学びを示す:「最終的には○○のような成果を得ることができ、この経験から××の大切さを学びました。」

具体的な失敗談の例

例:アルバイトでのトラブル対応

- 失敗の原因:「アルバイト先のレジで、新人スタッフのミスが重なり、会計が合わなくなることが多々ありました。」

- 改善策:「最初は注意するだけでしたが、効果がなかったため、チェックリストを作成し、業務の見直しを提案しました。」

- 結果と学び:「その結果、ミスが半減し、業務の効率も向上しました。この経験から、単に注意するのではなく、仕組みを作ることの重要性を学びました。」

企業は「失敗しない人」ではなく、「失敗を乗り越えられる人」を求めています。そのため、失敗談も成長を示せるエピソードとして活用できます。

まとめ

ガクチカを効果的にアピールするためには、話の構成を意識し、論理的かつ魅力的に伝えることが重要です。

- PREP法 を使って簡潔に伝える

- 「課題→行動→成果→学び」の流れ でストーリーを組み立てる

- 失敗談もポジティブに活用する

これらのポイントを押さえれば、面接官に響くガクチカを作ることができます。自分の経験を整理し、伝え方を工夫して、企業にしっかりとアピールしましょう。

よくある質問

Q. ガクチカで嘘をつくのはNGですか?

はい、NGです。企業の採用担当者は何百、何千人もの学生を面接しており、不自然な話や誇張はすぐに見抜かれます。また、面接官が深掘りした質問をした際に、具体的な説明ができなければ矛盾が生じ、信用を失う可能性があります。特に、選考が進むほど、リファレンスチェック(過去の経歴の確認)や実務試験で嘘が発覚しやすくなります。小さな誇張が内定取り消しにつながることもあるため、正直に伝えることが重要です。嘘をつくのではなく、自分の経験をどのように魅力的に伝えるかを工夫しましょう。

Q. ガクチカの強さランキングは?

一般的に、企業が高く評価するガクチカの強さは以下のような基準で決まります。

- 起業・スタートアップ経験(主体性・リーダーシップ・課題解決力)

- 長期インターンシップ(実務経験・成果・適応力)

- 全国規模のコンテスト入賞(挑戦力・成果の証明)

- サークルや学生団体のリーダー経験(チームマネジメント・組織運営力)

- アルバイトでの業務改善・売上向上(実績・貢献度)

- ゼミや研究での成果・論文発表(専門性・論理的思考力)

ただし、重要なのは「経験の規模」よりも「どのように考え、行動し、成果を出したか」です。

Q. ガクチカは何年生から始めるべき?

理想的には、大学1年生から興味のある活動を始めるのが望ましいです。この時期は自分の強みや興味を探る時間として活用できます。2年生になると、サークルやアルバイト、ボランティア、インターンなどの活動を本格的に継続し、実績を積むことが重要です。3年生では、過去の経験を整理し、短期間で成果を出せる活動に集中すると良いでしょう。特に3年生の秋以降は就活に直結するため、ゼミ研究の深掘りや、短期インターン、成果を出しやすいプロジェクトに取り組むのが効果的です。

Q. 再現性のあるガクチカとは?

再現性のあるガクチカとは、「誰が同じ状況に立っても同様の結果を出せる可能性が高い経験」を指します。例えば、「アルバイトの業務改善で売上を向上させた」「サークルの運営を改善して新入生の入会数を増やした」といった経験は、施策や行動を説明しやすく、他の人にも応用可能なため、評価されやすいです。逆に、「偶然成果が出た」「個人の能力に依存しすぎたエピソード」は再現性が低く、面接官の納得を得にくくなります。論理的に説明でき、他の場面でも応用できるエピソードを意識しましょう。

Q. 就活でGPA(成績指標値)の嘘はバレますか?

バレる可能性が高いです。特に、外資系企業や一部の日系企業では、選考の途中で成績証明書の提出を求められます。GPAを不正に申告してしまうと、後の選考段階で発覚し、最悪の場合、内定取り消しにつながる可能性があります。また、仮に証明書の提出が求められなかったとしても、面接官がGPAに関する質問をした際に矛盾が生じれば、信用を失うリスクがあります。GPAが低い場合でも、他の強みや実績をしっかりアピールすることで十分カバーできますので、正直に伝えましょう。

Q. ガクチカで嘘を盛ったらバレますか?

多くの場合、バレます。特に、面接官は深掘り質問を通じて論理的な整合性をチェックします。例えば、「サークルで100人の新歓を成功させました」と話した場合、「どのような施策を行いましたか?」と聞かれることが多いです。ここで具体的なプロセスや数値を説明できなければ、不信感を持たれます。また、面接官が同じサークルや業界の経験者だった場合、実態と異なる内容がすぐに見抜かれることもあります。誇張せず、自分の経験の中で最も魅力的な部分を強調することが重要です。

ガクチカは経験の大きさではなく、どのように考え、行動したかが重要です。今からでも適切な取り組みをすれば、十分に就活でアピールできるエピソードを作れます。この記事を参考に、自分に合った方法でガクチカを磨きましょう。

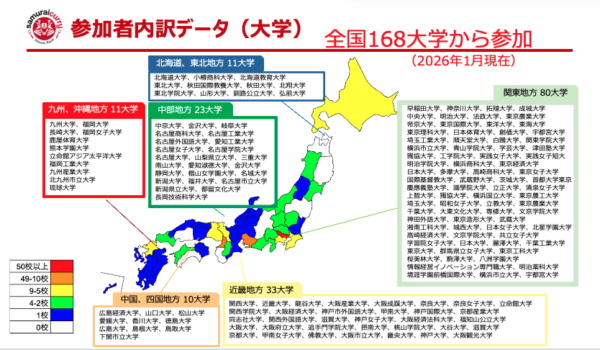

サムライカレープロジェクトは、主に夏休みと春休みの期間中に実施される海外インターンシッププログラムです。

サムライカレー説明動画

LINEでの問い合わせは、「@samuraic」で友達検索して質問が可能です。他にも、メール、Skype、電話でのお問い合わせも受け付けています。サムライカレープロジェクトの詳細や説明会への参加について、興味のある方はお気軽に問い合わせください。